Копыто -ungula -лошади делят на копытную кайму, копытный венчик, копытную стенку и копытную подошву (рис.174).

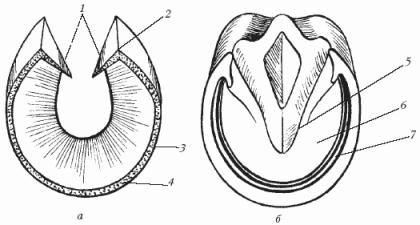

Рис. 175. Роговая капсула копыта и роговая капсула пальцевого мякиша (Л), основа кожи копыта (Б, роговой башмак снят):

1 - роговая кайма; 2 - роговой слой копытного венчика и венечный желоб; 3 - листочковый рог и 4 - трубчатый рог копытной стенки; 5- зазоротная часть роговой стенки; 6 - роговая подошва; 7 - гребень стенки; 8 - волосатая кожа ноги; ? - основа кожи копытной каймы; Ю - основа кожи копытного венчика, образующая валик; // - листочковый слой основы кожи копытной стенки; 12 - контур роговой капсулы копыта.

Копытная кайма в виде узкой полосы, около 0,5 см ширины, составляет переход от волосатой кожи конечности к безволосой ее части (А-/). Копытный венчик шириной около 1,5 см располагается полукольцом ниже копытной каймы, составляя проксимальный край безволосой поверхности копыта (А-//). На его роговом слое с внутренней стороны имеется венечный желоб (рис. 175-2), которому на основе кожи копытного венчика соответствует венечный валик (Б-10). Копытная стенка (рис. 174-А-///) -наиболее массивная часть копыта. Составляет переднюю и боковую поверхности копыта, частично заходит на подошвенную поверхность копыта и делится на неггарную зацепную (рис. 173-А-9), парные боковые передние (6), боковые задние (3), заворотные (2) части и за-воротные углы (1). На копытной стенке, доходящей до дистального конца конечности, различают также подошвенный край (8). На копытной подошве (А-//), непосредственно опирающейся о почву, различают тело (7) и подошвенные ветви (5), между которыми вклинивается пальцевый мякиш, отделяю

Щийся от подошвенных ветвей и заворотных частей копытной стенки боковыми бороздами.

Рис. 176. Схема поперечного разреза стенки

1 - глазурь; 2 ~ трубчатый рог, перерезанный поперек; 3 - вадлисточковый участок лнсточкового рога; 4 - лис-точковый рог; 5 - ростковый слой эпидермиса; 6 - лис-точковый слой основы кожи; 7 - сетчатый сдой основы кожи.

Гистологическое строение копыта имеет много общего со строением кожи, но существуют и некоторые отличия, связанные с функциональным различием их.

Копытная кайма (рис. 174-А-/) состоит из эпидермиса, основы кожи и подкожного слоя. Эпидермис имеет

Роговой, зернистый и ростковый слои. Роговой слой безволосый. Опускаясь на копытную стенку, он формирует тонкий блестящий слой -глазурь копытной стенки (А-9\ 176-1). Основа кожи состоит из сосочково-го и сетчатого слоев (рис. 174-А-6). Сосочки сосочкового слоя опущены книзу. Подкожный слой каймы развит незначительно (А-5).

Копытный венчик (А-//) также имеет эпидермис, основу кожи и подкожный слой. Эпидермис безволосый и состоит из рогового, зернистого и росткового слоев. Роговой слой очень толстый, трубчатого строения, наиболее крепкий в копыте и почти непроницаем для воды. Растет он по направлению к подошве копыта, формируя трубчатый рог стенки копыта (рис. 176-2).

На внутренней поверхности рогового слоя эпидермиса есть углубление - венечный желоб (рис. 175 - А - 2). Основа кожи копытного венчика (рис. 174-А-6\ 175-Б-10) имеет сосочковый и сетчатый слои. Сосочки в этой части копыта наиболее длинные, опущены вниз, вследствие чего и роговой слой копытного венчика растет вниз. В основе кожи венчика разветвляется огромное количество сосудов и нервов, обеспечивающих прекрасное кровоснабжение всего этого участка и хорошее ощущение неровностей почвы, на которую ступает копыто. Подкожный слой копытного венчика (рис. 174-А-5) вместе с основой кожи венчика образует венечный валик (рис. 175-Б-10).

Копытная стенка (рис. 174-///) по строению значительно отличается от кожного покрова. Эпидермис ее лишен волос и состоит из росткового и рогового слоев. Зернистого и блестящего слоев в нем нет (С. Н. Кревер). Ростковый слой эпидермиса основной массой располагается в проксимальной ее части, на границе с венчиком. Продуцируемый им рог в форме листочков - листочковый рог (рис, 176-4). В ростковом слое эпидермиса копытной стенки находятся не цилиндрические клетки, а кубические, и роговые листочки не являются их производными. Предполагают, что кубические клетки способствуют сползанию сверху вниз рогового слоя, образующегося на границе венчика и копытной стенки. Цвет листочкового рога белый. Его конечный участок на копытной подошве вместе с внутренним пластом трубчатого рога формирует белую линию. По ее расположению определяют, где при ковке животного надо забивать гвозди, чтобы они шли в трубчатый рог (латераль-но от белой линии), а не в основу кожи копытной стенки, богатой сосудами и нервами. Таким образом, копытная стенка имеет три роговых слоя. Листочковый рог (4) находится под трубчатым рогом, идущим от копытного венчика, а трубчатый рог (2) прикрывается глазурью (/), спускающейся с копытной каймы. При этом глазурь у старых животных и у животных, содержащихся в плохих условиях, обычно разрушается, и тогда наружным слоем копытной стенки остается трубчатый рог.

Рис. 177. Левый рог

Крупного рогатого

/ - роговая часть эпидермиса рога; 2 - роговой отросток лобной кости и 3 - его пазуха; 4 - надкостница.

Основа кожи копытной стенки вместо сосочкового слоя имеет лис-точковый слой (6), каждый листочек которого представляет собой как бы слияние ряда сосочков. Между листочками основы кожи копытной стенки и продвигаются роговые листочки ее эпидермиса. На поверхности каждого листочка с обеих сторон располагается ряд более мелких вторичных листочков. Это увеличивает поверхность всех листочков до одного квадратного метра, чем обеспечивается прочное соединение листочко-вого слоя основы кожи копытной стенки с листочковым рогом ее. Сетчатый слой основы кожи копытной стенки (7) из-за отсутствия подкожного слоя непосредственно соприкасается с копытной костью. Его внутренняя поверхность, срастаясь с костью, образует периостальный слой копытной стенки. Такое прочное соединение основы кожи копытной стенки с копытной костью обеспечивает при действии мышц на копытную кость одновременное и сочетанное движение ее вместе с копытом.

Подкожного слоя копытная стенка не имеет. Основа кожа копытной стенки богата нервами и сосудами. При ковке животного гвозди не должны попадать в этот слой.

Копытная подошва (рис. 173-А-//) также не имеет подкожного слоя, что способствует прочному сцеплению основы кожи копытной подошвы с копытной костью. Эпидермис копытной подошвы (рис. 174-А-14), состоящий из рогового, зернистого и росткового слоев, без волос, но обладает мощным трубчатым роговым слоем, по прочности, однако, уступающим трубчатому рогу копытной стенки. Его поверхностные слои представляют крош-коватую массу, которая постепенно отпадает, а в случае необходимости ее счищают. Основа кожи копытной подошвы (А-15) состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Внутренняя поверхность сетчатого слоя образует периостальный слой, имеющий то же значение, что и соответствующий слой копытной стенки.

Роговые слои всех частей копыта и пальцевого мякиша составляют роговой башмак. Остальные части эпидермиса, а также основа кожи и подкожного слоя пальцевого мякиша и копыта в состав рогового башмака не входят. Различные отклонения в содержании животных отражаются на росте рогового башмака и вызывают его деформацию.

Копытца рогатого скота и свиньи подобны копыту лошади, разделенному пополам (рис. 173-5), не имеют заворотных частей, а подошва их, особенно у мелкого рогатого скота, развита сильнее.

Строение рога. Рога располагаются на костных роговых отростках лобных костей и состоят из двух слоев - основы кожи и эпидермиса. У рогов различают корень, тело и верхушку (рис. 177). Основа кожи рога срастается с периостом роговых отростков лобных костей. Она имеет сосочковый и сетчатый слои. Сосочковый слой в различных участках его выражен неодинаково. У основания рога сосочки низки и расположены часто, дальше постепенно повышаются, располагаются реже и наклонно к верхушке рога, где находятся самые высокие сосочки. Эпидермис рога имеет те же слои, что и эпидермис копыта. Его ростковый слой продуцирует очень прочный трубчатый роговой слой. На росте рогового слоя отражаются различные условия существования животного - усиление или ослабление кормления, здоровое или болезненное состояние, нормальная или ослабленная функция росткового слоя. Усиленная функция росткового слоя ведет к появлению особых наплывов, колец на рогах. Ослабление в развитии рога делает его стенки более тонкими, образует перехват, или кольцо, на роге. У коров каждая стельность сопровождается появлением такого кольца. У многих животных кольца выражены по всей поверхности рога, у крупного рогатого скота, они ясно заметны лишь у корня рога. Верхушка рога у них бывает обычно гладкой и острой.

Строение кожи.

Кожа млекопитающих состоит из трех слоев:

1) эпидермиса (надкожица),

2) основы кожи или дермы,

3) подкожного слоя.

Эпидермис - epidermis является наружным слоем кожи (рис. 1 - А). У млекопитающих эпидермис образован многослойным плоским ороговевающим эпителием. В эпидермисе можно выделить два слоя: глубокий производящий (ростковый) слой (рис. 2 - 10) и поверхностный роговой слой (рис. 2 - 11).

Основа кожи, или собственно кожа (рис. 1- В)имеет три обозначения - derma, cutis, corium. Она состоит из соединительной ткани. В ней различают сосочковый и сетчатый слои.

Сосочковый слой основы кожи расположен под базальной мембраной, отделяющей основу кожи от эпидермиса. Его поверхностная часть формирует сосочки, за счет которых увеличивается площадь соприкосновения с эпидермисом. Сосочковый слой состоит из рыхлой соединительной ткани, а также из отдельных пучков гладкой мышечной ткани. В нем имеется густая сеть нервных окончаний (рис. 1 – 7, 8) и кровеносных сосудов (рис. 1 – 9,10). Последние обеспечивают доставку питательного материала клеткам эпидермиса, куда питательные вещества проникают путем осмоса, так как сосуды в эпидермис не заходят, а также участвуют в процессах терморегуляции.

Сетчатый слой основы кожи состоит из плотной соединительной ткани. Клеток в нем мало, зато в большом количестве имеются эластические волокна и мощные коллагеновые пучки, переплетающиеся между собой в виде плотной сети. Именно сетчатый слой придает коже прочность и эластичность.

Подкожный слой (рис. 1 - C)- tela subcutaneus, hypoderma - состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей жировые отложения (рис. 1 - 15). В подкожном слое имеются щели и ходы, по которым движется тканевая жидкость. Хорошо развитый подкожный слой обусловливает большую подвижность кожи. Отсутствие или малая прослойка подкожного слоя, наоборот, ведет к плотному соединению основы кожи с подлежащими частями тела животного, к отсутствию или очень слабой подвижности кожи (дистальные участки конечностей, копыто, рог).

Производные кожи – это образования, которые сформировались в результате изменений в строении отдельных участков кожи. К ним относятся волосы, копыта, копытца, мякиши, когти, ногти, рога и кожные железы.

Волосы

Волосы - pili - являются производным эпидермиса кожи. Они формируют шерстный покров животных, играющий защитную и терморегулирующую роль. Волос представляет ороговевшую, твердую, но гибкую и эластичную нить. Он гигроскопичен, плохо проводит тепло.

Рис. 1. Схема строения кожного покрова:

А – эпидермис; В – дерма; С – подкожный слой; D – синуозный волос; 1 – стержень волоса; 2 – корень волоса; 3 – луковица волоса; 4 – сосочек волоса; 5 – волосяная сумка; 6 – синусы волосяной сумки; 7 – нервы; 8 – кожные рецепторы; 9 – артерии; 10 – вены; 11 – лимфатический сосуд; 12 – потовая железа; 13 - сальная железа; 14 – мышца, поднимающая волос; 15 – подкожный жир; 16 – фолликул волоса; 17 – корневое влагалище.

У домашних животных волосы отсутствуют на мякишах пальцев, носовом (у овец, собак) и носогубном (у крупного рогатого скота) зеркальцах, на сосках вымени. У свиней некоторых пород он отсутствует совсем.

Волос представлен стержнем волоса (рис. 1 - 1), выступающим над поверхностью кожи, и корнем волоса (рис. 1 – 2), остающимся в коже.Корень волоса погружен в волосяной футляр (фолликул) (рис. 1 - 16). Волосяной фолликул состоит из эпителиального корневого влагалища (рис. 2 - 17) и соединительнотканной волосяной сумки (рис. 1 - 5). От волосяной сумки к эпидермису кожи направляются пучки гладких мышечных волокон (мышца подниматель волоса) (рис. 1 - 14), которые, сокращаясь, поднимают волосы “ершом”, содействуют выведению секрета сальных желез. В полость волосяного фолликула открывается проток сальной железы (рис. 1 - 13).

Расширенное основание корня волоса – луковица (рис. 1 - 3) - является местом усиленного размножения клеток, из которых образуется стержень волоса. В луковицу проникает волосяной сосочек (рис. 1 - 4) . Он состоит из соединительной ткани с массой кровеносных сосудов и нервов (рис. 1 – 7, 9, 10). Первые доставляют необходимые для жизнедеятельности волоса питательные вещества, а нервы обеспечивают связь волоса с организмом как целым.

Гистологически волос состоит из мозгового вещества (сердцевины) (рис. 2 - 3), коркового вещества (рис. 2 - 2) и кутикулы (рис. 2 - 1).

Мозговое вещество, или сердцевина, занимает центральное место в стержне. Оно состоит из одного или нескольких рядов живых и частично ороговевших эпителиальных клеток. Внутри клеток и между ними обнаруживаются пузырьки воздуха, благодаря которым волос обладает небольшой теплопроводностью. Самые нежные волосы овец (пух), волосы молодых животных, и некоторые другие не имеют мозгового вещества (рис. 2 - С).

Корковое вещество образует основную массу стержня волоса и состоит из ороговевших клеток. В корковом веществе содержится пигмент, определяющий цвет волос. Определенный цвет волос животных называют мастью.

Кутикула волосаимеет один ряд плоских ороговевших, налегающих одна на другую безъядерных клеток. От конфигурации границ клеток кутикулы зависит рисунок волоса, неодинаковый у разных животных.

Рис. 2. Типы волос:

А – длинный волос; В – покровный волос; С – пуховой волос; 1 – кутикула; 2 – корковое вещество; 3 – мозговое вещество.

Различают следующие типы волос:

1) Длинные волосы(рис. 3 - А) , сравнительно толстые, с развитым мозговым веществом волосы образуют у лошадей челку, гриву, хвост, щетки (под пястью и плюсной). Они имеют преимущественно защитное значение.

2) Осязательные (синуозные)волосы (рис. 1 - D) имеют кровеносные синусы в волосяной сумке (рис. 1 - 6), снабженной многочисленными нервными окончаниями (рис. 1 – 7, 8). Они находятся на губах, возле ноздрей и глаз.

3) Покровные волосы(рис. 2 - В) - покрывают тело животного и предохраняют от колебаний окружающей температуры. Их подразделяют на:

шерстные - короткие, сердцевина слабо развита;

щетинистые - сердцевина хорошо развита. Разбросаны среди шерстных. У свиней этих волос большинство,

пуховые (рис. 2 - С) - не имеют сердцевины, корковое вещество развито слабо, тонкие, извитые.

Покровные волосы располагаются на теле животного в определенном направлении, формируя потоки волос (линейные, циркулярные).

Волосы периодически или непрерывно выпадают, на их месте вырастают новые - этот процесс называется линькой :

Линька бывает:

периодическая, свойственна диким животным и происходит преимущественно весной и осенью.

постоянная (перманентная), характерна для домашних животных, периодичность смены волос выражена не так четко.

ювенальная - смена волос с их структурным изменением после рождения (замена внутриутробного волоса внеутробным), а также в период полового созревания животных.

Копыто.

Копыто – ungula – производное кожного покрова, преобразованного на конце пальца втвёрдый кожный наконечник. На копыте различают 4 анатомические части:

1. копытную кайму;

2. копытный венчик;

3. копытную стенку;

4. копытную подошву.

Копытная кайма – limbus ungulae (рис. 3 - А) имеет вид узкой полоски, около 0,5 см и составляет переход от волосатой кожи конечности к безволосой коже копыта. Она состоит из эпидермиса, основы кожи и подкожного слоев.

Эпидермис каймы (рис. 3 - 6) состоит из производящего и рогового слоев. Роговой слой каймы спускается по направлению к подошве копыта и, покрывая стенку копыта, формирует тонкий блестящий слой – глазурь копытной стенки – stratum vitreum (рис. 3 - 8) . Глазурь непроницаема для воды и предохраняет нижележащие слои копыта от набухания.

Основа кожи (рис. 3 - 5) состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочки мелкие, длиной 1-2 мм, опущены вниз, что обуславливает направление смещения рога каймы.

Подкожный слой (рис. 3 - 4) развит незначительно.

Рис. 3. Строение копыта лошади:

А – копытная кайма; В – копытный венчик; С – копытная стенка; D – копытная подошва; 1 – эпидермис; 2 – основа кожи; 3 – подкожный слой; 4 - подкожный слой копытной каймы и 4а - копытного венчика; 5 – основа кожи копытной каймы и 5а - копытного венчика; 6 – эпидермис копытной каймы; 7 – эпидермис копытного венчика; 8 – глазурь копытной стенки; 9 – трубчатый рог венчика; 10 – листочковый рог копытной стенки; 11 – листочковый слой основы кожи копытной стенки; 12 – белая линия; 13 – роговой слой копытной подошвы; 14 – основа кожи копытной подошвы; 15 – надкостница; 16 – роговой слой стрелки пальцевого мякиша; 17 – основа кожи стрелки пальцевого мякиша; 18 – роговой слой подушки пальцевого мякиша; 19 – основа кожи подушки пальцевого мякиша; 20 – подкожный слой подушки пальцевого мякиша.

Копытный венчик – corona ungulae (рис. 3 - В) широкий около 1 – 1,5 см располагается полукольцом ниже копытной каймы, составляя проксимальный край стенки копыта. Копытный венчик также, как и кайма, состоит из эпидермиса, основы кожи и подкожного слоев.

Эпидермис венчика (рис. 3 - 7) состоит из производящего и рогового слоев. Роговой слой очень толстый, имеет трубчатое строение, является наиболее крепким в копыте. Он почти не проницаем для воды. Трубчатый рог спускается по направлению к подошве копыта, формируя средний слой стенки рогового башмака (рис. 3 - 9) . На внутренней поверхности трубчатого рога венчика имеется углубление – венечный желоб, которому на основе кожи соответствует венечный валик.

Основа кожи (рис. 3 - 5) имеет сосочковый и сетчатый слои. Сосочки в этой части копыта, длинные (4-5 мм), опущены вниз, вследствие чего и трубчатый рог венчика сдвигается вниз.

Подкожный слой (рис. 3 - 4) хорошо развит и вместе с основой кожи венчика образует венечный валик.

Копытная стенка – paries ungulae (рис. 3 - С) является наиболее массивной частью копыта. Она составляет переднюю и боковую поверхности копыта, частично заходит на его подошвенную поверхность. На стенке копыта выделяют непарную зацепную, парные боковые, пяточные (заворотные части) (рис. 4 - 5) и пяточные углы (рис. 4 - 2) .

Копытная стенка состоит из эпидермиса и основы кожи, подкожный слой отсутствует.

Эпидермис состоит из производящего и рогового слоев. Рог копытной стенки имеет вид листочков белого цвета - листочковый рог –stratum lamellatum (рис. 3 - 10) . Его конечный участок, выходящий на копытную подошву, вместе с внутренним слоем трубчатого рога формирует белую линию копыта (рис. 3 - 12) . По её расположению определяют, где при ковке животного надо забивать гвозди, чтобы они шли в трубчатый рог (латерально от белой линии), а не в основу кожи.

Рог копытной стенки, в общем, имеет три слоя. 1) листочковый рог (производится эпидермисом копытной стенки) – глубокий слой, 2) трубчатый рог (производится эпидермисом венчика) – средний слой, 3) глазурь (производится эпидермисом каймы) – наружный слой.

Основа кожи (рис. 3 - 11) состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочки по форме напоминают тонкие пластинки, листочки, отчего этот слой еще называют листочковым. Листочки следуют в направлении от венчикового края к подошвенному краю копытной стенки, т.е сверху вниз. Между листочками основы кожи стенки в том же направлении продвигаются роговые листочки эпидермиса. Сетчатый слой основы кожи стенки из-за отсутствия подкожного слоя срастается непосредственно с надкостницей копытной кости.

Копытная подошва – solea ungulae (рис. 3 - D) – это та часть копыта, которой животное опирается о почву. Анатомически на ней различают тело копытной подошвы (рис. 4 – 8а) и подошвенные ветви (рис. 4 – 8б) . Между подошвенными ветвями вклинивается пальцевый мякиш, отделяющийся от них и заворотных частей копытной стенки боковыми бороздами (рис. 4 - 6) .

Копытная подошва состоит из эпидермиса и основы кожи (рис. 3 - 14) , подкожный слой отсутствует. Эпидермис продуцирует толстый рог подошвы (рис. 3 - 13) . На поверхности он приобретает вид крошковатой массы, которая постепенно отпадает.

Роговые слои всех частей копыта и пальцевого мякиша составляют роговой башмак. Остальные части эпидермиса, а также основы кожи и подкожного слоя копыта и пальцевого мякиша в состав рогового башмака не входят.

Копытца крупного рогатого скота и свиньи подобны копыту лошади, разделенному пополам, не имеют заворотных частей, и подошва их выражена слабо.

Рис. 4. Подошвенная поверхность копыта:

1 – роговой слой подушки мякиша; 2 – пяточный угол; 3 – ножка стрелки;

4 – межножковая борозда стрелки; 5 – заворотная (пяточная) стенка; 6 – боковая борозда стрелки; 7 – верхушка стрелки; 8 – роговой слой подошвы копыта, 8а – тело и 8б – ветвь копытной подошвы; 9 – белая линия копыта; 10 – подошвенный край стенки копыта.

Коготь

Коготь – unguicula , подразделен на когтевой валик с когтевым желобом, венчик, когтевую стенку и когтевую подошву. Все части когтя построены из эпидермиса и основы кожи, подкожный слой развит только в области когтевого валика.

Когтевой валик – возвышенная полоска перехода дорсального участка кожи пальца в коготь. Эпидермис и основа кожи его формируют когтевой желоб, погружаясь в аналогичный желоб третьей фаланги. В когтевом желобе начинается роговая капсула когтя.

Венчик и когтевая стенка располагаются на спинковой и боковых поверхностях когтя.

Когтевая подошва в виде узкой полоски образует дистальную часть когтя.

Мякиши

Мякиши – pulvini, tori – плотные, упругие утолщения кожного покрова на пальмарной (плантарной) стороне лапы. Служат приспособлением для опирания о землю и органом осязания. Построены мякиши из эпидермиса, основы кожи и подкожного слоя.

Эпидермис мякиша – толстый безволосый пласт с мягким роговым слоем, имеет много выводных протоков потовых желез.

Основа кожи мякиша – обладает высокими сосочками, хорошо иннервируется и кровоснабжается.

Подкожный слой – сильно развит и несколько своеобразен: между грубыми пучками коллагеновых и эластических волокон заложены прокладки жировой ткани. В результате получается упругая и удобная для опоры подушка, которая служит основной частью мякиша.

В зависимости от места расположения мякиши бывают:

1. запястные, заплюсневые,

2. пястные, плюсневые,

3. пальцевые мякиши.

Запястные мякиши имеются только у собаки и лошади. У собаки они расположены в области добавочной кости запястья, у лошади – на медиальной поверхности дистального конца предплечья и называются каштанами.

Заплюсневые мякиши (каштаны) имеются только у лошади и расположены на медиальной поверхности дистального конца заплюсны.

Пястные (плюсневые) мякиши имеются у собаки и лошади. Находятся они на пальмарной (плантарной) поверхности области сустава 1 фаланги. У лошади – эти мякиши называются шпорами.

Пальцевые мякиши имеются у всех животных, и располагаются на каждом пальце. У копытных эти мякиши сильно развиты и прикрыты роговым наконечником пальца.

Пальцевый мякиш лошади – pulvinus digitalis – имеет форму раздвоенного у основания треугольника, вклинивающегося своей вершиной в подошву копыта. Его задняя часть составляет подушку мякиша (рис. 5 - 1) , а острая передняя часть – стрелку мякиша . Острый конец стрелки называется верхушкой стрелки (рис. 4 - 7) . Выступающие на подошвенной поверхности валики называются ножками стрелки (рис. 4 - 3) , а углубление между ними – межножковым желобом (рис. 4 - 4) .

Из подкожного слоя этого мякиша у лошади развивается пара мякишных хрящей – cartilago pulvini, охватывающих по бокам пальцевый мякиш, с которым они образуют оригинальное эластическое приспособление, участвующее в амортизационном механизме копыта. Эти хрящи соединяются связками со II и I фалангами и челночной костью. Хрящи по форме напоминают четырехугольную пластинку, которая прилежит к основе кожи бокового и пяточного участков копытной стенки.

Рога – cornu – полые роговые образования, развившиеся на роговых отростках лобных костей крупного и мелкого рогатого скота. На роге различают корень, тело и верхушку. Состоит рог из двух слоев – эпидермиса и основы кожи, подкожный слой отсутствует.

Эпидермис рога имеет те же слои, что и эпидермис копыта. Его производящий слой продуцирует очень прочный трубчатый рог.

Основа кожи рога имеет сосочковый и сетчатый слои. Последний срастается с надкостницей роговых отростков лобных костей.

Костную основу пальца составляют путовая, венечная, копытная, челночная и две сесамовидных кости.

Сесамовидные кости I фаланги, находясь на задней стороне путового сустава, образуют широкий желоб, по которому скользят сухожилия сгибателей пальца (поверхностного и глубокого).

Кости пальца лошади образуют три сустава: путовый, венечный и копытный. Каждый из них имеет свою капсулу сустава и ряд вспомогательных связок, фиксирующих кости в том или ином положении (рис. 1.1).

В процессе исторического развития шло преобразование лапы, она начала приподниматься над землей. Параллельно происходила редукция лучей лапы, не участвующих в опирании на землю. Таким образом, у лошади пясть (плюсна) и первые две фаланги III пальца оказались приподнятыми над землей и сформировали единую структуру свободной конечности, поддерживающую

Рис. 1.1. Сагиттальный разрез копыта лошади:

/ - II фаланга; 2 - челночная кость; 3 - III фаланга; 4 - подкожный слой; 5 - основа кожи; б - сухожилие разгибателя; 7- капсула копытного сустава; 8 - основа кожи каймы с сосочками; 9 - подкожный слой каймы и венчика; 10 - основа кожи венчика; 11 - основа кожи стенки; 12 - листочки основы кожи; 13- надкостница; 14- роговая стенка копьгга; 15 - белая линия; 16 - роговая подошва; 17- основа кожи подошвы; 18- роговая стрелка; 19- челночно-копытная связка; 20 - подкожный слой мякиша; 21 - основа кожи мякиша с сосочками; 22- челночная бурса; 23 - сухожильное влагалище; 24 - сухожилие глубокого сгибателя пальца; 25 - прямая связка сесамовидных костей

тело, как дополнение, удлиняющее конечность, позволяющее захватывать большее пространство при передвижении, а, следовательно, способствующее скорости и легкости бега.

У лошади характерно еще одно образование, отсутствующее у других животных, - это мякишные хрящи; они охватывают мякиши с боков и смягчают удары при опирании копыта на землю.

АНАТОМИЯ КОСТЕЙ ПАЛЬЦА

Путовая кость (I фаланга, os phalangis primae). Лежит между пястной и двумя сесамовидными и венечной костями, направлена сверху вниз, образуя с пястной костью угол в 130... 140° на грудных и 150° на задних конечностях. На ней различают два конца - проксимальный и дистальный, и две поверхности - дорсальную и пальмарную, переходящие без резких границ в боковые края.

На проксимальном конце находится слегка углубленная суставная площадка, разделенная желобом в сагиттальном направлении для сочленения с пястной (плюсневой) костью; пальмарно выступают бугры для прикрепления связок.

Дистальный конец представляет собой валик с желобом почти посредине для сочленения с венечной костью; сбоку располагаются связочные бугры и связочные ямки. Дорсальная поверхность выпуклая и гладкая; пальмарная (плантарная) почти плоская, с треугольной шероховатой площадкой для прикрепления связок путового сустава. По направлению к дистальному концу путовая кость становится тоньше.

Венечная кость (II фаланга, os phalangis secundae). Располагается между путовой, копытной и челночной костями и имеет при правильном положении I фаланги одинаковое с ней направление.

Проксимальная часть венечной кости шире дистальной и довольно значительно выступает назад. Этот выступ, покрытый с пальмарной стороны фиброзным хрящом, является роликом для скольжения сухожилия глубокого сгибателя пальца. На суставной поверхности проксимального конца имеются две ямкообразные площадки для сочленения с валиком путовой кости.

Дистальный конец спереди находится на границе с верхним краем роговой капсулы; сзади, со стороны пальмарной поверхности, венечная кость почти наполовину скрыта в роговой капсуле. Дистальный конец сочленяется с копытной и челночной костями (рис. 1.2).

Копытная кость (III фаланга, os phalangis tertiae, os ungulae). Целиком заключена в роговом башмаке. На ней различают три поверхности: дорсальную, или стенную (facies dorsalis); проксимальную, или суставную (facies articularis); и дистальную, или подошвенную (facies solearis) (рис. 1.3).

Рис. 1.2. Кости пальца лошади:

а - дорсальная поверхность; б - пальмарная (плантарная) поверхность: 1- путовая кость; 2- венечная кость; 3 - копытная кость

Копытная кость соответствует форме копыта. Она имеет вид усеченного конуса, обращенного широким основанием к земле, несколько вытянутого кзади, с косо срезанной по направлению сверху вниз углубленной суставной поверхностью (facies articularis), которая соприкасается с валиком дистального конца венечной кости.

Передний дорсальный контур копытной кости является продолжением по прямой линии контура венечной кости. Копытная кость вся целиком скрыта внутри роговой капсулы, причем большая ее часть располагается в области передней половины копыта. Сзади конус копытной кости дополняют два отростка - ветви копытной кости (rami ungulae), располагающиеся внутри нижних боковых частей роговой капсулы и служащие основанием для прикрепления мякишных хрящей. Последние представляют собою как бы продолжение ветвей копытной кости вверх и назад.

Таким образом, ветви копытной кости вместе с хрящами образуют две боковые стенки задней части копыта с довольно широ-

Рис. 1.3. Копытная кость:

а - боковая и дорсальная поверхности: / - разгибательный отросток; 2 - суставная поверх ность; 3 - ветвь; б - подошвенная поверхность: / - сгибательная поверхность

ким и глубоким пространством между ними, это пространство заполняют челночная кость, связки, челночная бурса, окончание сухожилия глубокого сгибателя пальца и мякиши, образуя задний контур копыта.

Суставная поверхность покрыта гиалиновым хрящом, представляет собой небольшое углубление с сагиттальным гребнем, разделяющим это углубление на медиальную, несколько большую, часть и латеральную - меньшую. У переднего края суставной поверхности выступает разгибательный, или венечный, отросток (processus extensorius, processus coronarius), служащий своего рода заставкой, препятствующей чрезмерному разгибанию копытного сустава вперед, и местом прикрепления сухожилия общего разгибателя пальца на грудной конечности и сухожилия длинного разгибателя пальца на тазовой.

Стенная поверхность копытной кости пористая, с большим числом отверстий для прохождения кровеносных сосудов и нервов. У нормальной копытной кости наружная (латеральная) часть стенной поверхности более наклонная, а внутренняя (медиальная) более отвесная. Этот признак, а также более выраженное углубление на медиальной стороне суставной поверхности дает возможность отличать копытную кость правой конечности от той же кости левой конечности.

Подошвенная поверхность широкая, разделена полулунной линией (crista semilunaris) на более обширную и сравнительно гладкую переднюю часть, или собственно подошву (facies solearis), и на меньшую шероховатую заднюю часть - сгибательную поверхность (facies flexoria), служащую для прикрепления сухожилия глубокого сгибателя пальца. По боковым сторонам этой поверхности имеется по одному желобу, ведущему в подошвенное отверстие (foramen soleare). Эти отверстия служат началом полулунного канала (canalis semilunaris), проходящего внутри копытной кости в форме дуги.

Челночная кость (сесамовцдная кость III фаланги, os naviculare, os sesamoideium phalangis tertiae). Имеет плоскую продолговатую форму, напоминающую форму ткацкого челнока, почему и получила свое название. Она помещается между ветвями копытной кости на задней поверхности дистального конца венечной кости, с которой сочленяется.

На пальмарной (плантарной) поверхности челночной кости находится подсухожильная синовиальная бурса (bursa podotrochlearis), над которой проходит сухожилие глубокого сгибателя пальца. Эти три анатомических элемента (челночная кость, бурса и сухожилие) образуют челночный блок, через который осуществляется скольжение сухожилия глубокого сгибателя пальца.

Передняя поверхность челночной кости покрыта хрящом, слегка вогнута и служит дополнением суставной поверхности копыт-

ной кости. К верхнему шероховатому краю челночной кости прикрепляется челночно-путовая , или подвешивающая , связка (ligamentum Suspensorium), идущая к боковым поверхностям путовой кости.

Копыта располагаются на третьей фаланге третьего пальца непарнокопытных животных, в том числе и лошади. Копыто представляет собой твердый кожный наконечник, предохраняющие конец пальца от повреждений. Копыто - это участок кожи, эпидермис которого в определенных местах производит роговые слои различной структуры и консистенции. Поэтому, по расположению и характеру производимого рогового слоя, на копыте различают следующие 4 части: кайму, венчик, стенку и подошву (рис. 1).

Рис. 1. Строение копыта лошади: (рис. слева - вид снаружи) : 1 – зацепная часть; 2 – латеральная боковая стенка; 3 – пяточная часть; 4 – область венчика; (рис. справа – вид: сагиттальный срединный разрез): 5 – три слоя каймы; 5 – глазурь; 6–3 слоя венчика; 6 – трубчатый рог; 7 – копытная кость; 8 – дермис копытной стенки; 8 – белый листочковый рог; 9 – белая линия; 10 – дермис подошвы; 11 – рог мякиша; 12 – дермис мякиша; 13 – эластичная подушка мякиша

Копытная кайма – узкая полоса на границе между волосистой кожей и нижележащим копытным венчиком; связывает волосистую кожу с роговой капсулой и смягчает давление приостренной верхушки роговой капсулы. Копытный венчик расположен ниже каймы, покрывая спереди сухожилие пальца, а сбоку – мякишные хрящи. Копытная стенка – наиболее массивная часть копыта – покрывает копытную кость и мякишные хрящи. На ней располагаются 3 роговых слоя – глазурь, трубчатый рог, листочковый рог. Конечный участок последнего образует белую линию, являющуюся ориентиром при ковке лошадей (она нечувствительна, поэтому по ней забивают гвозди). Копытная подошва – вогнутая пластинка с конусообразным вырезом для пальцевого мякиша, расположенная на нижней поверхности копыта. Толщина рога подошвы непостоянна, так как он стирается при ходьбе.

Рис. 2. Копыто лошади (вид снизу): а – роговая стенка; б – подошва и стрелка; 1 – заворотная часть; 2 – пяточный угол; 3 – боковая часть; 4 – зацепная часть; 5 – стрелка; 6 – подошва; 7 – белая линия

У верховых лошадей копыта более плотные, с упругим рогом, у тяжеловозов – рыхлые, копытный рог мягкий. Недостатки и пороки копыт обусловлены их неправильной формой, некачественным рогом, неправильной постановкой ног, плохим уходом за копытами. Многие из них приводят к хромоте. Мякиши. Это опорные участки конечностей. Они богаты нервными окончаниями, благодаря чему выполняют роль органа осязания. У лошадей есть пальцевый мякиш, имеющий форму раздвоенного желобом клина. Он состоит из подушки, стрелки и хрящей (рис. 2) и выполняет роль рессоры, смягчающей толчки при опирании на землю.

Знание гистологического строения копыта имеет большое практическое значение для профилактики копытных болезней, для понимания течения болезненных процессов в этой области и обоснования рациональной конструкции подковы, а также правил подковывания лошади.

|

А. Подкожный слой (stratum subcutaneum) – самый нижний и имеется только в области каймы и венчика. |

Соединительнотканные Части копыта |

|

|

Б. Основа кожи (corium, derma, cutis) – средний слой |

1. Периостальный слой (stratum periosta´e), имеется только в области стенки и подошвы. 2. Сосудистый слой (stratum vasculosum) 3. Сосочковый, листочковый слой (stratum papillare, laminale) |

|

|

В. Эпидермис копыта (epidermis) – наружный слой |

1. Слой цилиндрических клеток (stratum zilindricum) 2. Слой остистых клеток (stratum spinosum) 3. Слой зернистых клеток (stratum granulosum) |

Производящий слой эпидермиса (stratum germinativum) |

|

4. Роговой слой (stratum corneum) |

А) Листочковый рог (только в области стенки) Б) Трубчатый рог В) Глазурь (только в области каймы, венчика и стенки |

Гистологическое строение копыта (по направлению изнутри кнаружи) может быть представлено следующей схемой.

Подкожный слой копыта имеется только в верхней части копыта (венчик) и, кроме того, составляет основную массу мякишей. Подкожный слой, построенный на участках с волосистой кожей из рыхлой неоформленной соединительной ткани, в области копыта приобретает грубоволокнистую структуру и состоит из пучков коллагенных и эластических волокон, переплетающихся друг с другом; иногда пространство между волокнами заполняется жировой тканью. Растяжимость соединительнотканных волокон, наличие эластической и жировой ткани определяют роль подкожного слоя как прокладки, смягчающей толчки и сотрясения при опирании копыта о землю.

Основа кожи копыта (собственно кожа) обнаруживается после удаления роговой капсулы и имеет ярко-красный цвет, похожий на цвет мяса.

В верхней части копыта и в области мякиша основа кожи прилегает к подкожному слою и состоит из двух слоев.

Глубже расположенный сосудистый слой (stratum vasculosum) тесно срастается с подкожным слоем; он богат кровеносными сосудами, благодаря чему и получил свое название.

Наружный верхний сосочковый, или листочковый слой представляется, в зависимости от места расположения, то в виде сосочков - и в этом случае называется сосочковый (stratum papillare), то в виде листочков - и тогда называется листочковым слоем (stratum laminare). Сосочки и листочки покрыты сверху производящим слоем эпидермиса.

Сосочки основы кожи копыта сильно развиты; они длиннее и толще сосочков волосистой кожи, в результате чего создается значительная поверхность для разветвления кровеносных сосудов расположения производящего слоя эпидермиса. Этим обеспечивается продукция толстого эпителиального пласта, способного к сильному ороговению.

Поверхность сосочков волнистая, что зависит от извилистого направления соединительнотканных волокон, расположенных по длине сосочков. Эта волнистость обусловливает растяжимость последних за счет расправления извилин, а, следовательно, некоторую подвижность роговой капсулы, с которой сосочки связаны. Вместе с тем удлинение сосочков основы кожи копыта и их более глубокое по сравнению с сосочками волосистой кожи проникновение в толщу эпидермиса способствуют значительному упрочению связи с эпителиальным, сверху ороговевшим слоем.

Кровеносные сосуды сосочков состоят из двух, а иногда из одной артерии и одной вены, ширина которой всегда превосходит диаметр артерии.

В основе кожи копыта имеется большое количество эластических волокон, располагающихся в виде сетчатого сплетения у основания сосочков. Извилистые петли этих волокон поднимаются по длине сосочка почти до его вершины. Наличие эластических волокон, проникающих в толщу сосочков, способствует растяжимости и упругости последних.

На копытной стенке поверхностный слой основы кожи сформирован в виде листочков (пластинок, гребешков). Соединительнотканные листочки состоят главным образом из коллагенных волокон; эластических волокон здесь меньше, чем в сосочковом слое. Поверхность листочков слегка волнистая; соединительнотканные волокна имеют в большинстве случаев продольное направление - сверху вниз; только отдельные пучки идут косо от основания листочков к их свободному краю. Это подтверждает важную роль листочков, принимающих на себя в разложенном виде силу тяжести тела животного, действующей на копыто сверху вниз.

На участках копыта, где основа кожи прилегает не к подкожному слою, а непосредственно к копытовидной кости, формируется, кроме описанных двух слоев - сосудистого и сосочкового, третий, периостальный слой (stratum periostale). Он состоит из плотной неоформленной соединительной ткани, бедной клеточными элементами и содержащей рассеянные хрящевые клетки. Периостальный слой снизу срастается с копытовидной костью, а сверху переходит без видимой границы в сосудистый слой основы кожи. Периостальному слою основы кожи приписывается роль надкостницы копытовидной кости.

Эпидермис копыта располагается над основой кожи сверху. Слои клеток эпидермиса представлены наиболее полно и четко в тех местах, где он покрывает сосочки основы кожи. Самые нижние слои эпидермиса, состоящие последовательно из цилиндрических (stratum zylindricum) и остистых клеток (stratum spinosum), принято называть производящим слоем (stratum germinativum).

Производящий слой продуцирует клетки вышележащих слоев, которые подвергаются ороговению и образуют роговую капсулу копыта.

Сверху над производящим слоем эпидермиса лежит слой зернистых клеток (stratum granulosum).

Самый поверхностный слой эпидермиса - роговой слой (stratum cjrneum). Переход клеток зернистого слоя в роговые клетки довольно резкий. Последние лишены ядер и имеют вид неправильных низких многоугольников.

Самый поверхностный слой эпидермиса - роговой слой (stratum cjrneum). Переход клеток зернистого слоя в роговые клетки довольно резкий. Последние лишены ядер и имеют вид неправильных низких многоугольников.

Неодинаковое строение основы кожи и производящего слоя эпидермиса на разных участках копыта дало основание рассматривать два типа ороговения. Первый тип имеет место там, где производящий слой эпидермиса в виде конических чехликов одевает высокие сосочки и продуцирует трубчатый рог; второй тип наблюдается в тех местах, где производящий слой эпидермиса одевает листочки в форме линейных чехликов. Клеточные чехлики продуцируют между соединительнотканными листочками роговое вещество в виде роговых листочков.

Трубчатый рог состоит из роговых трубочек, связанных между собой межтрубчатым рогом.

Процесс образования роговых трубочек сводится к следующему. Клетки эпидермиса, покрывающего сосочки, подвергаются ороговению от центра к периферии; чем дальше клетки отстоят от соединительнотканного сосочка, тем сильнее они ороговевают, т. е. становятся тверже и содержат больше кератина. Таким образом, вокруг сосочка возникает концентрически наслоенный ороговевший чехол из клеток, возвышающихся над вершиной сосочка в виде столбика. Клетки, лежащие над верхушкой сосочка (центральные клетки), оказываются защищенными от давления ороговевшими периферическими клетками; они остаются мягкими, не подвергаются полному ороговению и рыхло лежат одна возле другой. Затем эти центральные клетки сморщиваются и распадаются, вследствие чего роговой столбик над вершиной сосочка становится частично или сплошь полым и видоизменяется в роговую трубочку.

Промежутки между роговыми столбиками (в последующем – трубочками) заполняются так называемым промежуточным, или межтрубчатым рогом. Последний образуется клетками производящего слоя эпидермиса межсосочковых пространств и связывает роговые трубочки друг с другом. Система роговых трубочек, связанных межтрубчатым рогом, напоминает по внешнему виду систему костных пластинок и гаверсовых каналов костной ткани.

Роговые листочки располагаются в промежутках между соединительнотканными листочками основы кожи.

Копыто однокопытных животных разделяется на следующие участки: 1) копытная кайма, 2) копытный венчик, 3) копытная стенка и 4) копытная подошва. Каждый из этих участков отличается некоторыми особенностями строения и выполняет определенные своеобразные функции.

|

Копытная кайма (limbus ungulae) располагается на уровне нижней трети венечной кости, между волосистой кожей и нижележащим участком копыта - копытным венчиком. Она имеет вид безволосой полосы шириной 5-6 мм, охватывает переднюю и боковые стенки копыта и сливается сзади с мякишами.

Копытная кайма (limbus ungulae) располагается на уровне нижней трети венечной кости, между волосистой кожей и нижележащим участком копыта - копытным венчиком. Она имеет вид безволосой полосы шириной 5-6 мм, охватывает переднюю и боковые стенки копыта и сливается сзади с мякишами.

Копытная кайма состоит из следующих слоев (считая снаружи): эпидермиса с ороговевшей его частью, основы кожи и подкожного слоя.

Производящий слой эпидермиса копытней каймы продуцирует мягкий слой трубчатого рога - роговую кайму, которая спускается вниз и одевает верхнюю часть копытной стенки, образуя ее периферический слой под названием глазури.

|

Роговая кайма особенно хорошо заметна у лошадей после работы по влажному грунту или снегу, когда она набухает и выделяется в виде матовой полосы, иногда доходящей до верхней трети, редко до половины высоты копыта.

В функциональном отношении копытная кайма:

1. Продуцирует наружный слой роговой стенки - глазурь.

2. Связывает волосистую кожу с роговой капсулой, поэтому при снятии роговой капсулы (с мацерированного копыта) предварительно приходится делать круговой разрез роговой каймы.

3. Ослабляет давление верхнего острого края роговой капсулы на волосистую кожу.

4. Спускаясь вниз, наклоняет сосочки венчика и этим обеспечивает соответствующее направление роста копытного рога.

5. Служит как бы обручем, охватывающим вверху роговую капсулу и обеспечивающим сохранение ее контура; это послужило основанием назвать роговую кайму вместе с ее продолжением на мякишах рубцовой связкой.

Копытный венчик, (corona ungulae) располагается ниже копытной каймы. На копыте с сохранившейся (не снятой) роговой капсулой нельзя снаружи точно определить границу копытного венчика, так как последний непосредственно переходит в роговую стенку. Только после удаления роговой капсулы весьма рельефно выделяется нависающий в виде карниза соединительнотканный сильно упругий валик копытного венчика толщиной 1-1,5 см, состоящий в основной массе из подкожного слоя. Спереди этот валик выпуклый и широкий, по направлению к боковым частям копыта он становится более узким и плоским, а в области мякишей совершенно сглаживается. Внутри роговой капсулы, по верхнему ее краю, валик оставляет довольно глубокий отпечаток в виде так называемого венечного желоба (sulcus coronaries ungulae). Копытный венчик охватывает сверху полукольцом переднюю и боковые части копыта, затем поворачивает на подошвенную поверхность и сопровождает сверху заворотную часть копытной стенки.

Подкожный слой копытного венчика - самый развитый и глубокий; спереди на уровне разгибательного отростка копытовидной кости он прилегает к сухожилию общего длинного разгибателя пальца, сбоку и сзади - к мякишным хрящам. Наличие в подкожном слое венчика большого количества эластических волокон обусловливает его упругость.

Основа кожи венчика срастается с подкожным слоем. Ее сосочковый слой состоит из толстых, довольно длинных сосочков, видных невооруженным глазом. Сосочки загнуты верхушками вниз, соответственно направлению копытной стенки, и внедряются в просвет начала роговых трубочек. При воспалительных процессах в этой области возможно разрушение сосочков и вытеснение их из полости трубочек скопившимся экссудатом. На границе перехода в основу кожи стенки, т. е. в самом нижнем участке венечного валика, сосочки понижаются и укладываются рядами; некоторые авторы считают эти сосочки точками роста роговых листочков.

Основа кожи венчика обильно пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями; это позволяет венчику функционировать в качестве органа осязания, воспринимающего колебания твердой, нечувствительной роговой капсулы при наступании животного на твердый грунт и неровности почвы.

Производящий слой эпидермиса копытного венчика, покрывающий сосочки основы кожи и заполняющий межсосочковые пространства, построен из цилиндрических и остистых клеток; за ними в направлении наружу следуют клетки зернистого слоя, переходящие без резкой границы в слой роговых трубочек, связанных межтрубчатым рогом.

Образовавшиеся на венчике роговые трубочки, связанные между собой межтрубчатым рогом, спускаются вниз до подошвенного края роговой капсулы и формируют самый мощный защитный, или венечный, слой роговой стенки.

Функциональное значение копытного венчика сводится к следующему.

1. Производящий слой эпидермиса венчика продуцирует основную массу рога копытной стенки.

2. Подкожный слой венчика является как бы упругой подушкой, смягчающей толчки и сотрясения при опирании копыта о землю.

3. Копытный венчик выполняет функции органа осязания животного.

4. Он до известной степени защищает от повреждений сухожилие общего разгибателя пальцев и копытный сустав.

Копытная стенка (paries ungulae) покрывает дорзальную и боковые поверхности, а также ветви копытовидной кости. В области боковых поверхностей под копытной стенкой находятся мякишные хрящи. Сзади стенка заворачивает под острым углом к подошвенной поверхности копыта. Завернувшаяся часть копытной стенки продолжается по подошвенной поверхности вперед по направлению к середине копыта, постепенно понижаясь и сходя на нет на некотором расстоянии от верхушки стрелки.

Копытная стенка, в отличие от копытной каймы и венчика, построена не из трех, а из двух слоев - основы кожи и эпидермиса с роговой частью (подкожный слой отсутствует).

Основа кожи стенки прилегает своим глубоким периостальным слоем (stratum periostale) непосредственно к копытовидной кости.

Поверхностный листочковый, или пластинчатый, слой основы кожи стенки (stratum laminale) имеет вид листочков (пластинок, складок, гребешков).

На копытной стенке, в зависимости от величины копыта, насчитывается 500-600 листочков.

Производящий слой эпидермиса копытной стенки, продуцирует роговые листочки, заполняющие промежутки между соединительнотканными листочками основы кожи и составляющие внутренний слой роговой стенки.

Наружная поверхность роговой стенки копыта (paries cornea) гладкая и ровная. Нерезко выступающая параллельная кольчатость стенки рассматривается как физиологическое явление и объясняется изменениями режима кормления.

Внутренняя поверхность роговой стенки покрыта роговыми листочками, которые на свежеснятой роговой капсуле сочны и мягки; на венечном желобе видны невооруженным глазом точечные отверстия (начала роговых трубочек).

Места заворотов роговой стенки на подошвенную поверхность называются заворотными, или пяточными, углами или же пяточными столбиками. Заворотные части стенки обычно направлены сверху вниз и наружу, так что; их верхние края лежат ближе друг к другу, чем нижние. Пяточные части стенки вместе с заворотными образуют внутри роговой капсулы как бы футляр для помещения ветвей копытовидной кости и их продолжения - концов мякишных хрящей; кроме того, заворотные части роговой стенки играют роль распорок, препятствующих сужению копыта; из этих соображений не допускается их обрезывание при подготовке копыта к подковыванию.

Место перехода пяточной части роговой стенки в заворотную представляет мощную опору для пяточных частей копыта. На этом небольшом участке сливается рог конца пяточной части стенки и начала заворотной; здесь формируется довольно крепкий столбик (отсюда название «пяточный столбик»).

Верхний край роговой стенки называется венечным краем (margo coronarius).

Нижний край роговой стенки называется подошвенным (margo solearis); он служит местом прилегания подковы.

Контур подошвенного края, толщина, длина и наклон роговой стенки на различных участках переднего и заднего копыта не одинаковы; они варьируют, кроме того, в зависимости от породы лошадей и условий их содержания.

В формировании роговой стенки участвуют: 1) производящий слой эпидермиса копытной каймы, продуцирующей роговую кайму и ее продолжение вниз в виде самого поверхностного пласта стенки - глазури; 2) производящий слой эпидермиса венчика, продуцирующий основной, наиболее мощный пласт стенки - средний, или защитный; 3) производящий слой эпидермиса, покрывающий листочки основы кожи стенки, образующий роговые листочки, или листочковый пласт.

Функциональное значение копытной стенки в целом и ее отдельных частей выражается в следующем.

Функциональное значение копытной стенки в целом и ее отдельных частей выражается в следующем.

1. Роговая часть копытной стенки служит весьма совершенной защитой глубжележащих тканей от механических повреждений, физических и химических влияний (травмы, охлаждение, перегревание и т. д.).

2. Проникновение роговых листочков в промежутки между соединительнотканными листочками основы кожи обеспечивает до известной степени подвижную, но вместе с тем прочную связь роговой капсулы с глубжележащими тканями.

Листочковое строение основы кожи увеличивает поверхность для разветвления кровеносных сосудов (по некоторым исчислениям наличие листочков увеличивает поверхность основы кожи в десять раз).

Листочки (основы кожи и роговые) равномерно распределяют тяжесть тела лошади по копыту; они участвуют в смягчении толчков и сотрясений при опирании копыта о землю.

При воспалительных процессах основы кожи стенки листочки последней служат как бы разграничивающими перегородками, препятствующими распространению экссудата в стороны (например, появление лишь ограниченного продолговатого воспалительного фокуса по ходу подковного гвоздя при заковке).

Производящий слой эпидермиса копытной стенки, по мнению большинства авторов, продуцирует листочковый слой роговой капсулы.

Нижние концы роговых листочков участвуют в формировании белой линии.

Подошвенный край роговой стенки служит опорой о почву для неподкованного копыта и местом прилегания подковы.

Копытная подошва (solea ungulae) расположена на нижней поверхности копыта и представляет собой слегка вогнутую в виде свода пластинку. Последняя по очертанию переднего и боковых контуров приближается к полуэллипсису и сзади имеет вырез, куда вклиниваются стрелка и заворотные части копытной стенки.

Копытная подошва состоит из двух слоев - основы кожи и эпидермиса с роговым слоем (подкожный слой отсутствует).

Основа кожи своим периостальным слоем срастается с подошвенной поверхностью копытовидной кости. Довольно длинные сосочки основы кожи подошвы направлены (на опирающейся конечности) почти перпендикулярно по отношению к земле.

Производящий слой эпидермиса подошвы продуцирует трубчатый рог (глазурь и роговые листочки отсутствуют), рог растет вниз.

На роговой подошве различают тело подошвы (передняя часть) и две ветви. Концы ветвей образуют подошвенные углы, которые не следует смешивать с заворотными углами; последние располагаются несколько сзади и, как уже было указано, являются местом заворота пяточной стенки копыта на подошвенную поверхность.

На роговой подошве различают тело подошвы (передняя часть) и две ветви. Концы ветвей образуют подошвенные углы, которые не следует смешивать с заворотными углами; последние располагаются несколько сзади и, как уже было указано, являются местом заворота пяточной стенки копыта на подошвенную поверхность.

Поверхностные слои подошвенного рога с течением времени начинают крошиться, давать трещины и отставать от подошвы, такой рог называют «мертвым», в отличие от «живого», который более упруг и режется пластами. При обрезывании копыта перед подковыванием мертвый рог подошвы удаляют.

Рис13. Роговая подошва, мякиши и стрелки:

1 — Межмякишная бороздка; 2 — пяточный угол; 3 — Среднестрелочная бороздка; 4 — Ножка стрелки; 5 — подошвенный угол; 6 — Боковая, стрелочная бороздка; 7 — Заворотная часть стенки; 8 — роговая подошва; 9 — подошвенный край роговой стенки; 10 — Белая линия.

Толщина рога подошвы непостоянна, так как он подвергается естественному стиранию, особенно у неподкованной лошади, а перед пригонкой подковы обрезыванию. Принято считать, что толщина подошвы правильного копыта средней лошади равна 8-10 мм. У одного и того же копыта толщина подошвы увеличивается от самой высокой точки ее свода (у острия стрелки) по направлению к периферии.

Соединение подошвы с подошвенным краем роговой стенки осуществляется посредством так называемой белой линии (linea alba). В ее области концы листочков основы кожи стенки расщепляются на отдельные сосочки, а покрывающий их производящий слой эпидермиса продуцирует трубчатый рог, который соединяется с рогом подошвы.

На расчищенном копыте белая линия представляется в виде белой (слегка желтоватой) полосы, сопровождающей на всем протяжении подошвенный край роговой стенки и ее заворотные части. Она служит критерием для определения толщины роговой стенки (чем дальше внутрь от подошвенного края располагается белая линия, тем толще рог стенки), является ориентиром при забивании подковных гвоздей во время прикрепления подковы и обеспечивает связь роговой стенки с подошвой. Разрушение белой линии может привести к отслаиванию роговой стенки (отставшая, пустая стенка) и к прогибанию подошвы (плоское, выпуклое копыто).

Рост и регенерация рога подошвы происходят довольно быстро и независимо от роста роговой стенки. Так, после удаления участка подошвы для эвакуации гноя обычно уже через 5-6 дней образуется тонкий слой рога.

Роговая подошва защищает глубжележащие ткани от механических повреждений.

Пальцевый мякиш (pulvinus digitalis) имеет форму раздвоенного продольным желобом клина, вдвинутого в подошву между заворотными частями стенки. В нем различают мякишные подушки (torus pulvini) (их иногда называют собственно мякиши), составляющие задний контур копыта, и приостренную стрелу мякиша (furca pulvini). Сбоку мякишные подушки охватываются мякишными хрящами. Пальцевый мякиш состоит из подкожного слоя, основы кожи мякиша и слоя эпидермиса.

Пальцевый мякиш (pulvinus digitalis) имеет форму раздвоенного продольным желобом клина, вдвинутого в подошву между заворотными частями стенки. В нем различают мякишные подушки (torus pulvini) (их иногда называют собственно мякиши), составляющие задний контур копыта, и приостренную стрелу мякиша (furca pulvini). Сбоку мякишные подушки охватываются мякишными хрящами. Пальцевый мякиш состоит из подкожного слоя, основы кожи мякиша и слоя эпидермиса.

Подкожный слой мякиша (pulvinus subcutaneus), наиболее развитый и мощный, составляет основную массу мякиша; он срастается с нижнезадней поверхностью сухожилия глубокого сгибателя (точнее, с крестовидной связкой мякишных хрящей). Подкожный слой состоит из коллагенных и эластических соединительнотканных волокон. Направление этих волокон мало изучено, но, в общем, отвечает тем изменениям, которые мякиш испытывает на различных стадиях движения лошади.

Основа кожи мякиша имеет сосочковое строение. Производящий слой эпидермиса продуцирует довольно толстый, но мягкий слой трубчатого рога, формируя роговые мякиши и роговую стрелку. Между мякишными подушками располагается межмякишная бороздка; при острых воспалительных процессах, сопровождающихся скоплением экссудата в полости челночной бурсы и прилегающих тканях, эта бороздка сглаживается.

На роговой стрелке различают следующие части: ножки стрелки (crurae furcae), разделенные среднестрелочной бороздкой (sulcus intercruralis); боковые части стрелки и заворотные части стенки образуют с каждой стороны боковые стрелочные бороздки; последние нередко являются местом проникновения инородных тел; приостренный конец стрелки называется верхушкой, или острием, стрелки (apex furcae).

Среднестрелочной и боковым бороздкам на внутренней поверхности роговой капсулы соответствуют клинообразные выступы, служащие опорой для челночной кости.

Функциональное значение мякишей и стрелки троякое.

Мякиши и стрелка служат как бы упругой рессорой, смягчающей толчки и сотрясения при опирании конечности о землю.

Расширенная мякишная подушка и клинообразная стрелка создают дополнительную площадь трения для подошвенных частей роговой капсулы, препятствуя скольжению копыта.

3. Мякишные подушки обладают до известной степени осязательными функциями.

В области копыта кровеносные сосуды особенно сильно развиты, благодаря чему обеспечивается обильное кровоснабжение и питание тканей, участвующих в образовании мощной роговой капсулы.

Процессы регенерации копытного рога протекают весьма энергично, что также объясняется наличием хорошо развитой сосудистой сети.

Ткани пальца, в частности копыта, получают кровь от волярных (плантарных) пальцевых артерий и их многочисленных разветвлений. На грудной конечности пальцевые артерии являются продолжением поверхностной волярной или большой пястной артерии (art. metacarpea volaris superficialis), которая в области верхней и средней трети пясти располагается поверхностно и проходит вместе с медиальным волярным нервом (сзади) и веной (спереди) по краям сухожилий обоих пальцевых сгибателей, У дистального конца пясти она проникает под эти сухожилия, ложится на волярную поверхность межкостного мускула и над путовым суставом делится на две волярные пальцевые артерии - латеральную и медиальную (arteriae digitalis volares – lateralis et medialis).

На тазовой конечности пальцевые артерии являются продолжением общей плантарной пальцевой артерии (a. digitalis plantaris communis), которая в свою очередь происходит от плюсневой дорзальной латеральной артерии (a. metatarsea dorsalis lateralis).

На тазовой конечности пальцевые артерии являются продолжением общей плантарной пальцевой артерии (a. digitalis plantaris communis), которая в свою очередь происходит от плюсневой дорзальной латеральной артерии (a. metatarsea dorsalis lateralis).

Волярные пальцевые артерии грудной конечности и плантарные тазовой располагаются вместе с одноименной веной у латерального и медиального краев сухожилия глубокого пальцевого сгибателя, идут вниз до подошвенного отверстия (foramen soleare) копытовидной кости, вступают с каждой стороны в полулунный канал (canalis semilunaris) внутри копытовидной кости и, сливаясь друг с другом, образуют концевую дугу (arcus terminalis). Кровяное давление в ней, вследствие слияния двух русел крови, повышено и кровь выталкивается в выходящие из этой дуги ветки с большой силой. Нахождение концевой дуги в полулунном канале внутри копытовидной кости предохраняет этот сосуд от давления при наступании копыта на землю.

От концевой дуги отходят вверх восходящие ветви (rami ascendentes) и вниз нисходящие ветви (rami descendentes). Эти ветви, пронизывая вещество копытовидной кости, выходят на ее наружную поверхность, образуя густую сеть в основе кожи стенки. Нисходящие ветви, проникая через отверстия у подошвенного края копытовидной кости, при выходе наружу анастомозируют друг с другом и формируют вокруг этого края опоясывающую артерию (а. circumflexa). Последняя отдает ветви к основе кожи подошвы - подошвенные ветви (rami soleares).

От пальцевых артерий берут начало следующие ответвления. Дорзальные и волярные артерии первой фаланги (rami dorsales et volares phalangis primae – lateralis et medialis), или путовые, отделяются от пальцевых артерий общим коротким стволиком вблизи середины первой фаланги, а затем разветвляются на дорзальные и волярные ветви. Артерии мякишей (aa. pulvinares, aa. toricae) начинаются от пальцевых артерий на уровне проксимального края мякишного хряща, направляются волярно почти параллельно этому краю и отдают ветвь в подкожную клетчатку (кожная ветвь), которая следует в дорзальном направлении и анастомозирует с венечной артерией третьей фаланги. Далее артерии погружаются в мякиши, где и рассыпаются на 3-4 сосуда. Наиболее крупный из них проходит вдоль ножек стрелки на уровне их середины, получая название стрелочной артерии (a. furcalis).

Дорзальные артерии второй фаланги, или венчиковые (rami dorsales phalangis secundae, aa. coronariae – lateralis et medialis), отделяются от пальцевых артерий приблизительно на границе верхней и средней трети венечной кости; по внутренней поверхности мякишного хряща они переходят на дорзальную поверхность венечной кости, где каждая из артерий в свою очередь делится на восходящую и нисходящую ветви.

Волярные артерии второй фаланги (rami volares phalangis secundae – laterlis et medialis), сравнительно слабо развитые, проходят по волярной поверхности подвешивающей связки челночной кости и анастомозируют друг с другом несколько выше этой кости.

Дорзальные артерии третьей фаланги, или копытные (aa. dorsalis phalangis secundae tertiae, aa. ungularis – lateralis et medialis), отделяются от пальцевых артерий на уровне концов челночной кости. На расстоянии 0,5-1 см от своего начала они посылают ветви к мякишу и основе кожи подошвы (добавочная артерия подошвы - а. accessoria soleae), а затем переходят на латеральную поверхность копытовидной кости, где располагаются в специальном желобе, и, наконец, разветвляются магистральным путем в основе кожи стенки.

Область пальца лошади в основном иннервируется волярными и дорсальными пальцевыми нервами.

Пальцевые волярные (плантарные) нервы (nn. digitalis volares – lateralis et medialis) лежат в подкожной клетчатке по краям сухожилий сгибателей, волярно (плантарно) по отношению к пальцевым артериям. Они направляются к вырезкам на концах ветвей копытовидной кости. Их стволы не проникают в полулунный канал, а выходят на боковой и отчасти дорзальной поверхности копытовидной кости, получая название стенной ветви третьей фаланги. Последняя разветвляется в основе кожи стенки и отчасти подошвы.

Ветви пальцевых волярных нервов располагаются главным образом на волярной поверхности пальца и, кроме того, заходят на его боковую и дорзальную поверхности. Они участвуют в иннервации кожи, бурсы, сухожильных влагалищ сгибателей, костей, связок, капсул всех суставов пальца, пальцевого мякиша, мякишных хрящей, стенок кровеносных сосудов и соединительнотканных частей копыта.

Пальцевые дорзальные нервы - латеральный и медиальный (nn. digitalis dorsales – lateralis et medialis) - располагаются на дорзо-латеральной и дорзо-медиальной поверхности пальца; каждый из них делится на три ветви: переднюю (ramus anterior), промежуточную (ramus intermedius) и заднюю (ramus posterior). Они отдают много соединительных веточек друг к другу, к пальцевым волярным и пястным глубоким нервам, принимают участие в иннервации связок путового сустава (непостоянно), капсул венечного и копытного суставов, мякишных хрящей, основы кожи копытной каймы, венчика и отчасти стенки.

В иннервации пальца грудной конечности принимают участие, кроме пальцевых нервов, концевые разветвления локтевого нерва (n. ulnaris), которые с обеих сторон выходят в подкожную клетчатку в области пясти под пуговчатыми утолщениями грифельных костей. Эти ветви носят название пястных глубоких нервов (nn. metacarpei profundi – lateralis et medialis), располагаются в области пальца, частично иннервируют сухожилия разгибателя, глубокого сгибателя, капсулу и связки путового и венечного сустава, кожу области пута и венчика.

В иннервации пальца тазовой конечности помимо пальцевых нервов принимают участие: 1) плюсневые глубокие плантарные нервы - латеральный (не всегда) и медиальный (nn. metatarsei profundi – lateralis et medialis); они входят в подкожную клетчатку в области пясти под пуговчатыми утолщениями грифельных костей, достигая венчика, частично иннервируют кожу, суставы и сосуды пальца; 2) ветви глубокого малоберцового нерва - латеральная и медиальная (rami nervi peronei profundi – lateralis et medialis), которые, соединяясь с пальцевыми дорзальными и плюсневыми глубокими плантарными нервами, также участвуют в иннервации тканей области пальца.